Artikel der Kategorie Strafrecht

Diskriminierung im Schriftwege

von Rechtsanwalt Lino Peters

Strafrecht 02.09.2016

Rund 90% der nicht eingestellten Strafverfahren "entledigen" sich die Staatsanwaltschaften im Wege des Strafbefehls:

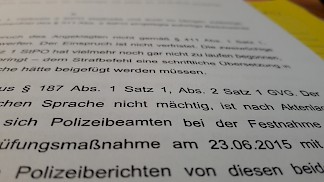

Über das Amtsgericht erhält der Beschuldigte seine Strafe ohne Gerichtsverhandlung und in Schriftform. Wer nicht innerhalb von 2 Wochen Einspruch einlegt ist rechtskräftig vorbestraft!

Doch was, wenn der Beschuldigte der deutschen Sprache gar nicht mächtig ist? Was wenn er gar nicht lesen und schreiben kann?

Macht nix - lässt sich eine Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg inhaltlich in zwei Worten zusammenfassen. Ich hatte den Einspruch nach Ablauf der zwei Wochen eingelegt und mitgeteilt, dass die Frist gar nicht wirksam in Gang gesetzt worden sei.

Richtig! So nun das Landgericht Hamburg in einem ausführlichen Beschluss, meiner Beschwerdebegründung folgend.

Die Begründung der amtsgerichtlichen Entscheidung war jedoch auch haarstreubend und versuchte noch die Benachteiligungen meines Mandanten gegeneinander auszuspielen:

Wenn er Analphabet sei, dann hätte er doch auch die Übersetzung nicht verstanden, sodass jene schon aus diesem Grund entbehrlich sei.

Das Landgericht stellte zu Recht fest, dass dem nicht gefolgt werden kann. Der Einspruch gegen einen Strafbefehl sei "Das zentrale strafprozessuale Recht des Angeklagten, der sich mit einem Strafbefehl konfrontiert sieht". Zur Ausübung dieses Rechtes, sei eine Übersetzung stets erforderlich, wenn der Angeklagte der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Dies folge aus § 187 Abs. 2 Satz 1 GVG und in analoger Anwendung des § 37 Abs. 3 StPO.

Die Entscheidung reiht sich ein in eine Rechtsprechung, die vor anderen Landgericht bereits als "herrschend" also anerkannt gilt. In Anbetracht der europäischen Menschenrechtskonvention und des Fairnessgrundsatzes ist dies eine zwingende Konsequenz. Eine die ermutigen sollte, vermeintlich rechtskräftige Strafbefehle nicht vorschnell zu akzeptieren.

Der Mordparagraph – durchweg akzeptabel?

von Rechtsanwalt Lino Peters

Strafrecht 19.02.2016

§ 211 StGB beschreibt wer „Mörder“ ist und, dass er ein Leben lang wegzusperren sei. Wer den „Mordparagraphen“ liest, erkennt die Handschrift Roland Freislers und betrachtet doch nur ein besonders plastisches Exempel dessen, was im heutigen Strafgesetzbuch noch aus der NS-Tätertypenlehre stammt.

Über eine Reform wird schon lange gestritten.

Auch Elisabeth Winkelmeier-Becker, rechtspolitische Sprecherin der CDU, hat sich nun klar positioniert:

War aus dieser Sicht jedes Urteil eine "Lösung" ? Seit welchem Jahr aber ("durchweg"!), hat Frau Winkelmeier-Becker die Urteile deutscher Strafgericht in Mordverfahren betrachten und für "akzeptabel" (!) befunden? Und überhaupt, akzeptabel für wen?

Reformen kennen wir in dem StGB jährlich zu Hauf. Strafschärfend. Dann spricht die Politik von überfälligen Strafrechtsreformen. Meist sind Sie Ausgeburten reaktionistischer Kriminalpolitik; Reaktionen auf gesellschaftlich aufgeheizte Themen.

Große Verpsprechen, danach klingen dann schon Gesetzesentwürfe. Meist geht es um „Bekämpfung“, oder, stürmischer, um die Stärkung von „Opferrechten“, zuletzt durch das „StORMG“ (Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs).

Warnungen aus Wissenschaft und Praxis werden dabei in aller Regel ignoriert, solange das Gesetzesvorhaben in die populistisch-politische Agenda passt.

Aber warum passt die Reform der Tötungsdelikte, wie von Justizminister Heiko Maas betrieben, nicht in die politische Agenda der CDU?

Der einzige Grund § 211 StGB (dann bitte auch wörtlich) unverändert zu lassen, kann meiner Meinung nach in seiner Funktion liegen, zu verdeutlichen, woher das lebensvernichte Wegsperren in Gefängniszellen kommt:

Aus einer menschenverachtenden Haltung, die zu bestimmten Zeiten ihre Höhepunkte erfuhr. Und Achtung des Menschen und seiner Würde, ist was auch heute noch stetig eingefordert werden muss. Zu häufig sehen sich Angeklagte und Gefangenen noch immer gedehmütigt durch die Strafjustiz.

Durchweg nicht akzeptabel.